Haji: "Ziarah Sakral Atau Tangga Menuju Panggung Sosial?"

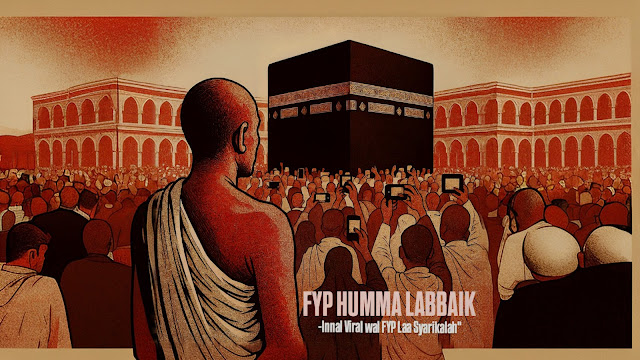

Di tengah wara-wiri peradaban Muslim kontemporer, ibadah haji telah mengalami transformasi yang menggelisahkan. Ia tidak lagi sekadar ritual ibadah yang menandai puncak kepasrahan manusia kepada Tuhan, tapi telah berubah menjadi ajang pembuktian status, platform sosial, dan simbol eksklusivitas spiritual yang diperebutkan dengan segala cara.

Dalam bahasa yang lebih jujur, haji hari ini bukan lagi perjalanan ruhani, tapi kompetisi eksistensial. Mekah bukan semata pusat spiritualitas, melainkan kini telah menjelma menjadi run way diorama kesalehan, tempat para peziarah umat muslim berlomba menjadi paling tampak, paling cepat, dan paling diakui, paling "nyampe" diantara umat muslim yang lain sedunia.

Yang paling menyakitkan dari perubahan ini adalah: tidak banyak yang berani mempertanyakannya. Hanya karena haji adalah “ibadah suci”, maka segala yang melekat padanya juga ikut menjadi “suci". Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dan ironisnya, ternyata jauh lebih duniawi loh dari yang selama ini kita kira.

Ketika Nafsu Disulap dan Di-custom Menjadi Niat: Ibadah atau Birahi Religius?

Sebagian pihak tak ragu untuk menyebutnya sebagai “panggilan Allah”, tetapi panggilan macam apa yang membuat seseorang rela berhutang, menjual rumah, atau memalsukan dokumen hanya demi sampai lebih cepat ke tanah suci? Kita menyebutnya niat yang tulus, tetapi dalam banyak kasus niat itu justru merupakan konstruksi sosial, yakni sebuah ambisi nafsu duniawi yang dibungkus spiritualitas.

Gelar “Pak Haji” dan “Bu Hajjah” telah berubah menjadi label eksklusif. Ibadah berubah menjadi personal branding dan lencana. Dalam masyarakat Muslim seperti Indonesia, status keagamaan kadang lebih menentukan posisi sosial daripada integritas moral. Maka, berhaji bukan lagi soal menyempurnakan rukun Islam, melainkan menyempurnakan citra.

Lebih parah lagi, yang mampu membayar lebih mahal bisa menyalip antrian belasan tahun. Ini melahirkan kasta baru dalam dunia ibadah: haji reguler (rakyat jelata), haji khusus (kelas menengah), dan haji super VIP (kalangan elite). Sudah pasti dong semua ini dilakukan dengan narasi spiritual yang tampak suci. Padahal, diam-diam, kita sedang membangun logika pasar ekonomi dalam sebuah tempat yang kerap dicap sebagai rumah Tuhan.

Dari Maqasid Menuju Machiavelli: Ketika Tujuan Menghalalkan Pelanggaran

Dalam kerangka ushul fiqh, konsep istitha’ah (kemampuan) adalah syarat utama untuk berhaji. Ini bukan sekadar soal uang, tetapi juga kesehatan, keamanan, dan integritas. Namun dalam praktiknya, istitha’ah ditafsirkan secara sempit dan manipulatif. Jika bisa membayar, maka semua dianggap “mampu” meski harus mencicil utang hingga tua, atau menempuh jalur ilegal dengan risiko nyawa.

Al-Shatibi, tokoh besar maqasid al-syari‘ah, secara gamblang menyatakan bahwa ibadah yang dilakukan dengan melanggar tujuan syariat adalah ibadah yang batal secara makna. Maka pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyebut sah ibadah seseorang yang melanggar hukum, menabrak etika, dan merusak sistem hanya demi ritual? Ini bukan lagi kesalehan, ini kemunafikan yang sengaja dilegitimasi atas nama agama.

Lebih jauh lagi, agama menjadi alat pembenaran atas pelanggaran etis. Ini sebuah tragedi spiritual, ketika manusia menggunakan Tuhan sebagai dalih, bukan sebagai tujuan. Sebetulnya kita tidak sedang mencari Keridhoan-Nya, tetapi yang sebenarnya kita cari hanya validasi dan pujian dari sesama manusia.

Foucault dan Baudrillard: Disiplin Simbol dan Konsumsi Spiritualitas

Dalam kerangka Michel Foucault, praktik haji hari ini bisa dilihat sebagai rezim disiplin tubuh dan simbol. Umat tidak lagi berhaji untuk Tuhan, tapi agar terlihat "one of the mission of life has been completed" karena sudah menjalankan haji. Selfie di depan Kakbah menjadi lebih penting daripada zikir dalam kesunyian. Vlog dan konten media sosial selama ibadah lebih bernilai daripada introspeksi diri. Tuhan hanya dianggap menjadi penonton yang pasif, sedangkan followers menjadi hakim konstitusi yang aktif.

Dalam logika Jean Baudrillard, haji telah menjadi simulakra: kehilangan makna aslinya dan menjadi bayangan dari bayangan. Ritual bukan lagi sarana menuju kedekatan spiritual, tapi branding-an sebuah produk dalam pasar yang penuh simbol. Orang berhaji bukan karena ingin bertobat, tetapi karena ingin memperkuat identitas publiknya. Mereka tidak pergi ke Mekkah, mereka pergi ke replika spiritualitas yang telah dikomodifikasi full spek duniawi.

Agama dalam konteks ini, telah dikolonisasi oleh kapitalisme simbolik. Maka, jangan heran jika muncul paket “haji eksklusif”, hotel bintang lima menghadap Kakbah, catering internasional, serta jasa dokumentasi profesional yang akan mengabadikan momen tangismu saat tawaf untuk kemudian diunggah dengan caption: “Alhamdulillah, ya Allah panggilanku datang juga”

Ketika Surga Dibagi Dalam Kelas: Spiritualitas dan Ketimpangan Sosial

Aneh memang, bahwa ibadah yang mestinya menyatukan umat dalam kesederhanaan, malah menciptakan segregasi sosial. Di Arafah, ada jemaah yang tidur di tenda panas tanpa AC, dan ada pula yang menikmati suite pribadi lengkap dengan mini bar halal. Pertanyaannya: apakah Tuhan memperhatikan perbedaan ini, atau hanya manusia yang mempermasalahkannya?

Lebih menyakitkan lagi, sistem ini justru dilegalkan oleh negara dan banyak Ulama yang bungkam karena semua mendapat bagian "Undangan Istimewa" dari industri ibadah ini. Tak ada yang berani mengkritik, karena kritik terhadap ibadah besar dianggap sebagai bentuk penistaan terhadap agama. Padahal sejatinya, justru diam terhadap kerusakan makna ibadah adalah penistaan yang paling nyata. Apa yang tersisa dari spiritualitas ketika semua hal menjadi komoditas? Agama kehilangan ruhnya ketika ia dijadikan ajang pertunjukan. Kita bukan lagi sedang menuju Tuhan, tetapi kita sedang menuju fitting room untuk mengenakan dress kostum dan outfit religius terbaik yang munafik!

Maka ketika seseorang memaksakan diri berhaji meski belum siap, memanipulasi sistem hanya agar bisa cepat berangkat, lalu menjadikan nya sebagai ibadah sebagai performa pendongkrak status sosial, sejatinya ia tidak sedang beribadah, tetapi ia sedang terjebak dalam parodi spiritualitas, di mana Tuhan hanya dijadikan latar belakang untuk drama eksistensial bernama “pencitraan”.

Agama, Kapitalisme, dan Ilusi Kesalehan

Jika agama dibiarkan hanyut dalam arus kapitalisme simbolik, ia akan kehilangan fungsi membebaskannya. Ia bukan lagi jalan menuju Tuhan, melainkan labirin sosial penuh jebakan gengsi dan pertunjukan. Hari ini, haji adalah cermin retak dari kenyataan kita, yakni sebuah ziarah suci yang telah berubah menjadi kegilaan kolektif. Kita tidak sedang menuju Kakbah, kita sedang mengejar panggung. Saat ini, Tuhan, barangkali hanya menjadi latar belakang diam, sepi, dan mungkin kecewa. Hal ini dikarenakan arena sesungguhnya yang dikehendaki dari ibadah haji adalah penilaian seorang hamba dalam ruang batin yang penuh ketakwaan, telah berubah menjadi fenomena refleksi hedonisme religius dari mereka yang tak sadar akan semakin menjauh nya sosok Tuhan dari kehidupan.

Tahlil!!!

Sahabat Anonim “Don Arfa”

Kader PMII Komisariat Fakultas Ushuluddin dan Perguruan Tinggi Umum Cabang Ciputat

Editor: Sahabati Fauziah Nur Hasanah

![Bersuci dalam Perspektif Hukum dan Spiritualitas Islam : Tafsir Tahlili QS. Al-Mā’idah [5]: 6](https://pmiikomfuspertum.com/storage/artikel/artikel-1766916581.png)